| 研究課題カテゴリー |

医学 , ゲノム , バイオ , 保健 , 基礎医学 , 生物 , 臨床医学 , 薬学(創薬) , 工学 , AI , 情報 |

| 研究課題名にあてはまる項目 |

プロセス・工法・要素技術などの開発 , 測定・評価方法(医療・バイオ含む) , 社会課題・調査・解決手段 , 製品開発(繊維、工業製品、医薬品、医療機器など) |

研究概要 |

DNA 配列に依存せず外的な要因により変化する「エピジェネティックな発現制御機構」は、癌や生活習慣病に代表される様々な後天性疾患において「鍵」となっていることが明らかとなってきた。また、薬による治療が不可能と考えられてきた疾患にも、エピジェネティックな発現状態を変化させる化合物を用いることで創薬の道が開けてきた。しかし、現状では分子レベルでのメカニズムは未知の部分が多く、基礎研究での研究成果が期待されている。

また、近年、新技術が次々と開発され、全遺伝子レベルでの解析では、膨大な量の実験データを処理し、有意な情報を抽出してくる情報分野の技術が必要となり、1細胞レベルでの解析では、マンパワーでの処理は時間的にも不可能となり、画像処理による自動抽出の技術が必要となってきている。言い換えれば、生物系・化学系のウエット実験の研究者と情報系のドライ実験の研究者の分野を超えた融合が必須となる。

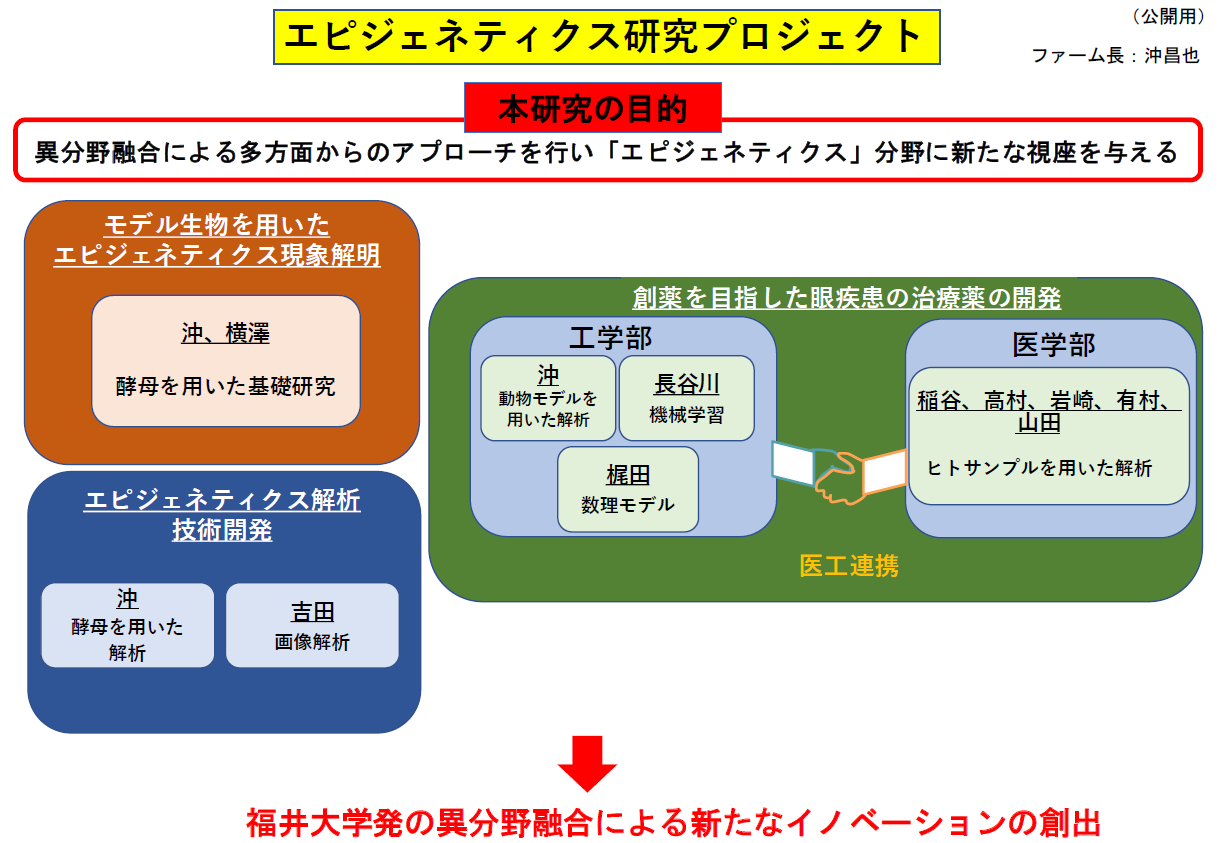

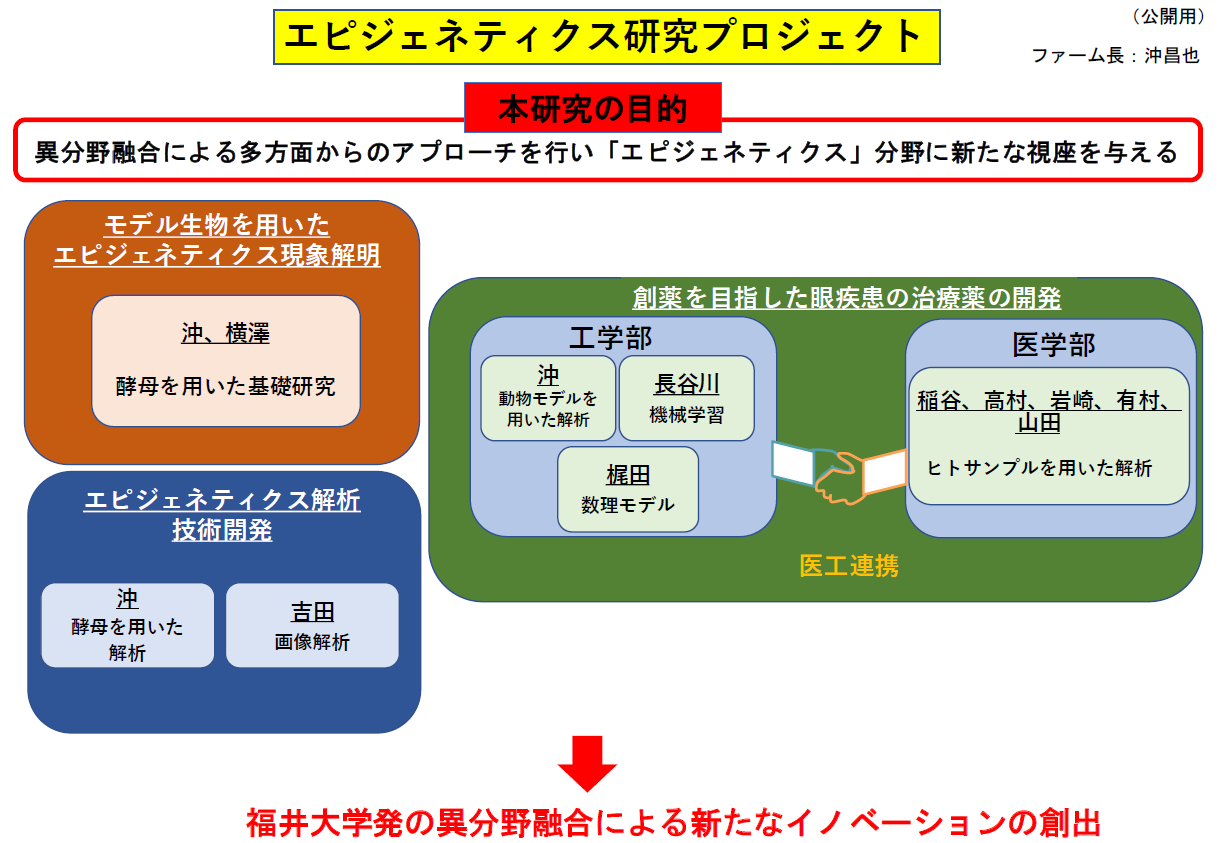

そこで、本研究チームはウエット実験の研究者とドライ実験の研究者で構成し、専門分野の異なる研究者が、それぞれの得意分野からアプローチして、多方面からエピジェネティックな発現制御機構の解明を目指す。

クロスファームでの成果

クロスファームでは、様々なモデル生物を用いエピジェネティックな発現制御機構の解明を目指す「モデル生物を用いたエピジェネティクス現象解明グループ」、今後、エピジェネティクス分野の研究に必要となる新技術を開発する「エピジェネティクス解析技術開発グループ」、医学部との連携による「創薬を目指した白内障及び網膜症研究グループ」、遠赤センターと共同で未知の生命現象を解き明かすことを目的とした「マイクロ波及びテラヘルツ波照射による影響解析グループ」の上記4つのプロジェクトを提案し、多方面からエピジェネティックな発現制御機構の解明を目指した。

【課題1】モデル生物を用いたエピジェネティクス現象解明

酵母を用いた解析によりヘテロクロマチン領域の変動の生理的意味は不明だったが、本研究で生体内のGTPの枯渇により制御される IMD2 遺伝子を見出し、新規の遺伝子発現制御機構を発見した。また、エピジェネティックな発現は一度発現を経験すると記憶が残り次回の経験時には発現誘導されやすくなるというのが本分野の基本概念であるが、我々は、一度経験すると記憶が残り次回の経験時には発現が誘導されにくくなる逆の記憶の現象を見出した。上記発見はエピジェネティクス分野の可能性を広げ、基本概念を変える発見である。

【課題2】エピジェネティクス技術開発

独自に顕微鏡撮影により得られたタイムラプス実験の結果に関して、ソフトウェアを開発したことにより、膨大な量の実験データを短時間で解析することが可能になった。

【課題3】創薬を目指した白内障及び網膜症研究

ヒト白内障サンプルを用いて、これまで開発してきた複数のバイオマーカー探索手法を統一的に評価できる数理解析手法を開発した。この新しい解析手法により、信頼性と解釈性に優れた新規白内障バイオマーカー遺伝子の同定に成功し、新規発症メカニズムの提案にも繋がった。また、網膜症研究では、既にエピジェネティックな発現をコントロールし、網膜症の治療効果が見られる候補化合物を見出した。毒性試験、薬理試験、安定性試験もパスし、創薬に向けた次のステージへ進む。

【課題4】マイクロ波及びテラヘルツ波照射による影響解析

特定の波長のテラヘルツ波を照射することで人工細胞内の転写反応が阻害されることを見出した。また、テラヘルツ波照時のカルシウムセンサーシグナルの時系列データを解析することで、照射パラメータに依存した神経細胞内カルシウム濃度上昇の振幅や頻度に変化が生じる可能性が得られた。

ビジョナリーファームでの展開

酵母を用いたエピジェネティクスの分子レベルでのメカニズム解明は継続して行い、得られた知見を生かしエピジェネティクスの視点から眼の疾患である「白内障」、「網膜症」、「緑内障」の治療薬を開発する。

|

|

募集中内容

マッチング希望内容

|

シミュレーション/解析などを行ってくれる人, 測定/評価をしてくれる人, 議論をしてくれる人 |

| ファームメンバー |

工学系部門 生物応用化学講座 助教 梶田真司

工学系部門 情報・メディア工学講座 教授 吉田俊之

工学系部門 情報・メディア工学講座 准教授 長谷川達人

工学系部門 生物応用化学講座 博士後期課程1年 横澤拓馬

医学系部門 感覚運動医学講座 教授 稲谷大

医学系部門 感覚運動医学講座 准教授 高村佳弘

医学系部門 感覚運動医学講座 助教 岩崎健太郎

医学系部門 感覚運動医学講座 助教 有村尚悟

医学系部門 感覚運動医学講座 助教 山田雄貴

|

研究概要図

|